Bienvenue sur Les Essentiels

Le nouveau site des ressources culturelles et pédagogiques de la Bibliothèque nationale de France

Déchiffrer les hiéroglyphes avec Champollion, suivre les pas d'Ulysse, vivre l'aventure du roi Arthur, en apprendre plus sur les estampes japonaises, la presse ou la laïcité : nos dossiers vous invitent à mieux comprendre les cultures et les sociétés. Un portail enrichi régulièrement !

En ce moment

Vidéo

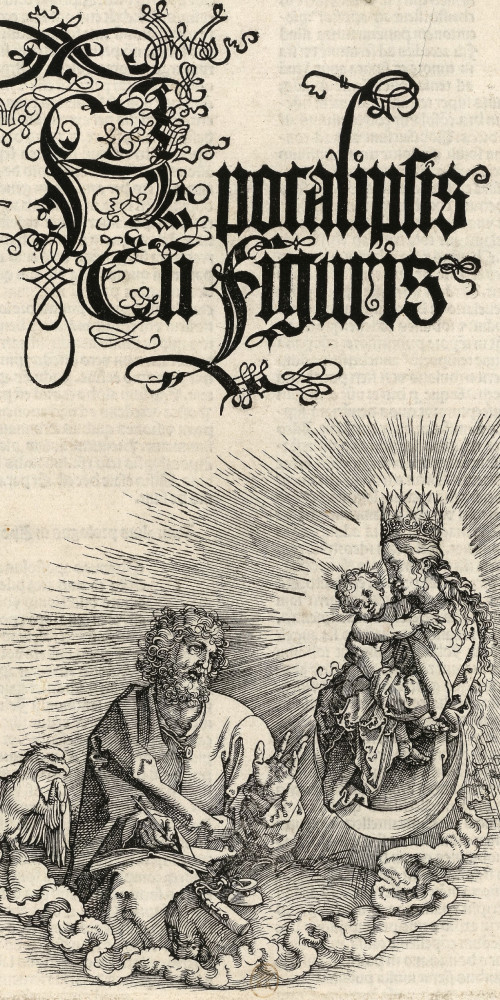

Connaissez-vous l'Apocalypse ?

L’histoire de l’Apocalypse est née il y a plus de deux mille ans, au temps des premiers chrétiens. Et c’est l’un d’entre eux, Jean, qui nous la raconte...

Cette nouvelle vidéo de la série « C'est l'histoire... » invite le jeune public à découvrir ce texte riche et foisonnant, à travers des illustrations inspirées de l’exceptionnel manuscrit du Beatus de Saint-Sever.