Les quatre systèmes d’écriture précolombiens

© Bibliothèque nationale de France

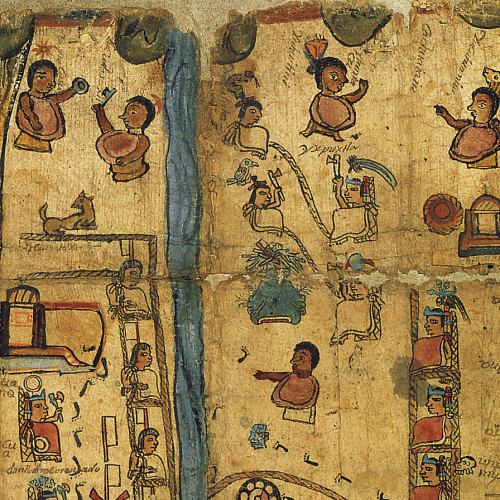

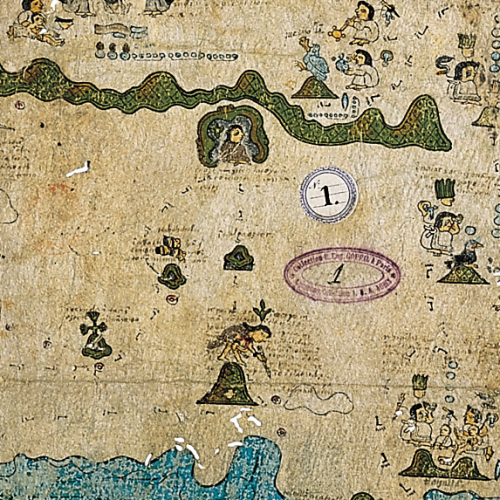

Codex de Veinte Mazorcas

Le papier d’amate (du nahuatl amatl, « papier » ), fabriqué en quantité par les Aztèques et leurs tributaires zapotèques et mixtèques jusqu’à l’époque de la Conquête (1519-1546), a rapidement été supplanté par les papiers d’origine européenne.

Toutefois, les Otomis installés à San Pablito, dans l’État de Puebla, au centre du Mexique, ont continué à en fabriquer jusqu’à nos jours selon les recettes ancestrales.

Attendrie par cuisson à petit feu pendant plusieurs heures, dans de l’eau additionnée de cendres, la fibre du liber de l’écorce de diverses variétés de Ficus (famille des Moracées) est disposée en bandes croisées sur des planches de bois pour être frappée manuellement à l’aide de battoirs de pierre. Lorsque les fibres sont amalgamées en une nappe homogène, les planches sont placées au soleil pour séchage de la feuille, qui pourra ensuite être préparée à recevoir l’écriture.

Parmi les rares documents datables du 16e siècle sur papier d’amate parvenus jusqu’à nous, on trouve des livres pliés en accordéon ou cousus en codex, mais surtout des mappas. Celle-ci, constituée de plusieurs feuilles de papier d’environ 20 x 40 cm assemblées par collage, relate des faits qui se sont produits dans la région de Tlapa avant et après la conquête espagnole.

Le document original représente plusieurs principautés, ainsi que leurs seigneurs figurés assis sur un trône, coiffés du diadème de turquoise et brandissant la hache - insignes de leur pouvoir. Ils portent au-dessus de la tête le glyphe de leur nom. Un champ de bataille (nommé Teponazixtlahuacan), auprès duquel deux guerriers s’affrontent, est figuré avec cinq prisonniers, sans nom, portant au-dessus de la tête le drapeau du sacrifice.

Postérieurement à la conquête de la région, et d’une main grossière, ont été ajoutés d’autres éléments tels les grands arbres et le fleuve, mais surtout trois églises et des Espagnols : Fray Graviel Hurtado et trois civils dont deux portent un crucifix.

© Bibliothèque nationale de France

Plusieurs systèmes d'écriture ont existé dans l'Amérique précolombienne, mais tous partagent un élément commun : l'usage des glyphes, signes qui représentent de manière stylisée végétaux, animaux, personnages ou parties du corps.

Olmèques

L’écriture en Méso-Amérique est probablement apparue au sein de la civilisation olmèque, au début du 1er millénaire av. J.-C. D'après l'archéologue et anthropologue Caterina Magni, un premier « langage des signes » se serait développé vers 1300-1250 avant J.-C., précédant l'invention d'un système d'écriture glyphique quelques siècles plus tard.

Trois documents attestent de la naissance de cette première écriture américaine :

- la stèle de Cascajal, découverte en 1999, dont la datation remonterait à 900 avant J.-C, mais qui fait encore débat parmi les spécialistes

- des fragments en pierre gravés de glyphes et un sceau cylindrique provenant de San Andrés (Tabasco), datés d'environ 650 avant J.C.

- le sceau de Tlatilco, daté entre 1250 et 800 avant J.-C.

Zapotèques

Entre 500 av. J.-C. et 800 ap. J.-C., les Zapotèques développent un système où voisinent signes chronologiques et non chronologiques. Il sert à commémorer les conquêtes, à noter le nom des souverains vainqueurs, des villes soumises, et à fixer les dates des événements relatés. Il reste cependant très méconnu, du fait du faible de nombre d'inscriptions recensées et de leur brièveté.

C'est un livre naturel car il n'a été fabriqué par personne. Le livre tourne seul ses pages. Chaque jour s'ouvre une page et si quelqu'un veut la tourner intentionnellement, il saigne parce qu'il est vivant. Mythe de l'origine du livre glyphique.

Mayas

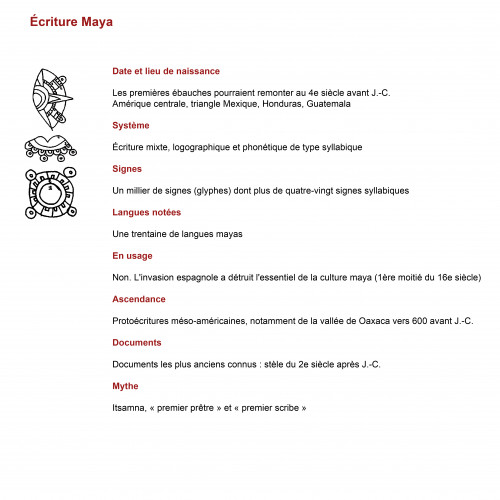

Écriture maya

Documents

Documents les plus anciens connus : stèle du 2e siècle après J.-C..

En usage

Non. L’invasion espagnole a détruit l’essentiel de la culture maya (1ère moitié du 16e siècle).

Mythe

Itsamna, premier « prêtre » et « premier scribe ».

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

© photo François Guénet

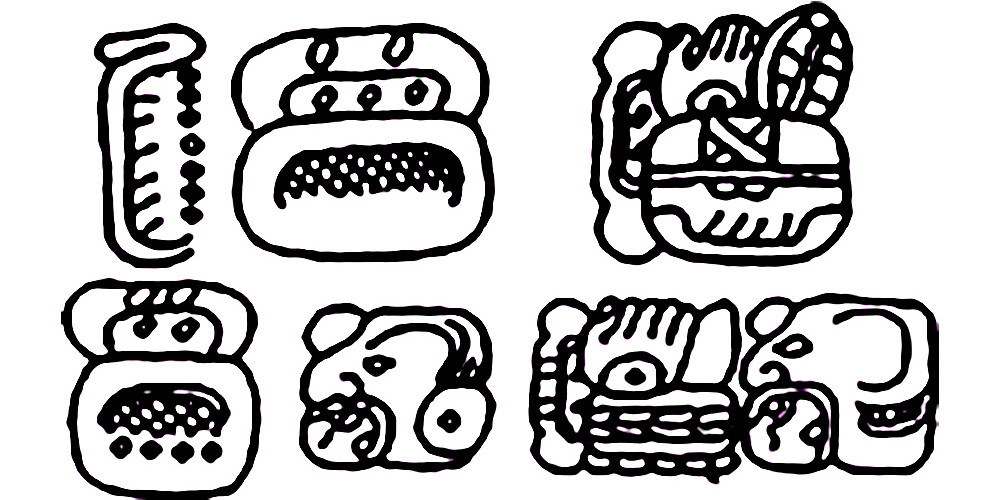

Ce qui caractérise le système maya, c’est sa polyvalence : chaque signe peut avoir plusieurs sons, et chaque son, plusieurs sens. Au milieu de l’époque classique (aux alentours du 7e siècle), l’invention du complément phonétique a permis d’indiquer la bonne lecture parmi plusieurs possibles. Cette détermination n’exclut pas la pluralité de sens pour un même son. Par exemple, il existe quatre manières d’écrire « Yax Pak », Première Aube, nom d’un chef de Copan.

Yax Pak, Première Aube, nom d’un chef de Copan

L’écriture maya propose ainsi une lecture combinatoire qui complexifie le jeu de sons et de sens. Ce caractère ludique de l’écriture permet au sens de rester ambigu et énigmatique, comme le montrent les textes de l’époque coloniale.

En même temps que l’écriture s’est précisée pour noter l’histoire des rois, elle est aussi devenue plus flexible pour autoriser les manipulations d’ordre mythique et politique. Cette polyvalence est d’autant plus complexe qu’il est vraisemblable que l’écriture maya se lisait en plusieurs langues.

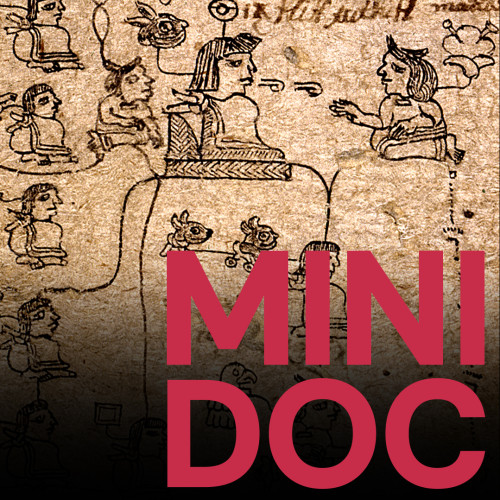

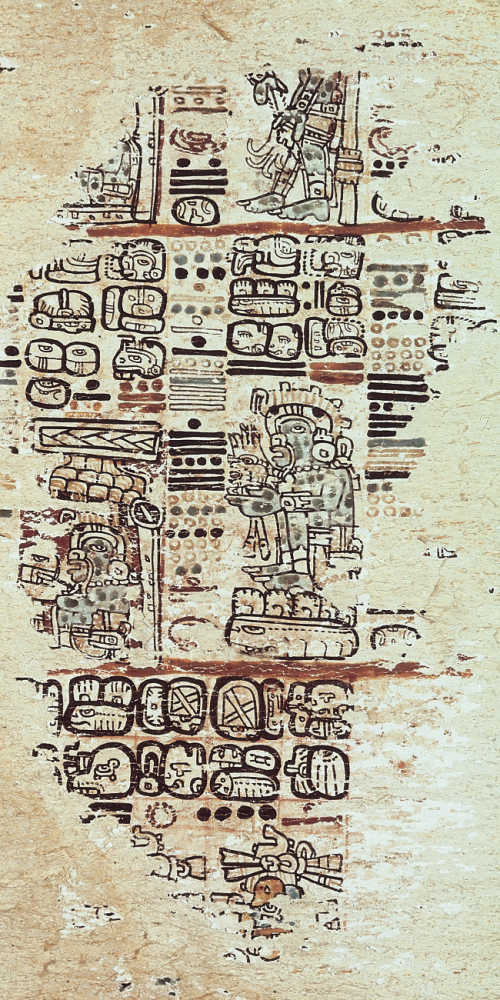

Codex de Paris

On ne connaît pas la date exacte de ce document. Pour Thompson, il s’agit d’une copie déformée d’un codex de l’époque classique (3e-9e siècle).

Cette page représente vraisemblablement un extrait d’almanach. Il s’agirait donc d’un texte à lire de manière divinatoire. Y est mis en scène un « vencêtre » ou « dieu » dans différentes attitudes. Au centre de la page, on le voit assis sur un trône avec dans ses mains la tête d’un oiseau (offrande ? ). Sa couleur verte est la couleur associée au point cardinal le plus secret, le centre, et peut représenter l’eau suhuy, « originelle », qui vient soulager la sécheresse de la terre.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

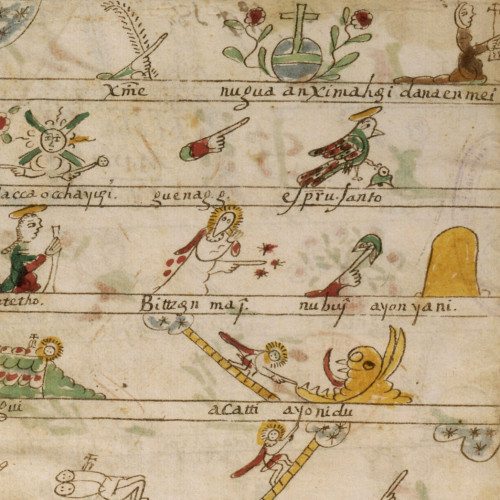

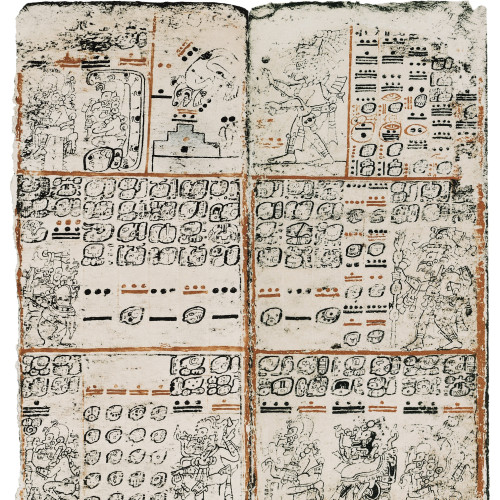

Codex de Dresde

Comme la majorité des peuples amérindiens, les Mayas comptent en base vingt, c’est-à-dire qu’ils regroupent les unités par paquets de vingt et changent d’ordre à ce moment-là. La base dix est celle qui nous paraît la plus naturelle, mais, à l’image des Sumériens, nous utilisons quotidiennement la base soixante pour mesurer le temps : une minute compte soixante secondes et une heure soixante minutes.

Au nombre de dix-neuf, les unités de premier ordre du système Maya sont représentées par des points et des traits : un point représente l’unité ; un trait horizontal ou vertical, le regroupement de cinq unités ; on complète ce trait par un à quatre points à côté ou au-dessus pour aller jusqu’à neuf ; deux traits valent dix ; ils sont complétés par des points pour aller jusqu’à quatorze ; trois traits valent quinze, et sont complétés par des points pour atteindre dix-neuf. Cette notation, très figurative, rappelle le système romain et laisse supposer que les Mayas comptaient sur les doigts de leurs mains et de leurs pieds.

Les nombres au-delà de vingt s’écrivent sur une colonne verticale comprenant autant de niveaux qu’il y a d’ordres d’unités. L’absence d’unité à un niveau donné est figurée par un coquillage, qui tient lieu de zéro dans cette écriture de position. Ce zéro ne joua toutefois pas tout son rôle dans la pratique des opérations arithmétiques car le système maya présente une irrégularité probablement à mettre en relation avec le calendrier : le troisième étage qui aurait dû en base 20, correspondre à des valeurs multipliées par 20x20, soit 400, correspond à des valeurs multipliées par 18x20, soit 360, approximativement l’année solaire. La base 20 reprend ensuite un fonctionnement normal.

Les codex, traités d’astronomie maya, constituent des témoignages précieux révélant l’existence chez les Mayas d’un système d’écriture de position et la présence du zéro.

Le codex de Dresde est l’un des quatre documents de ce type qui nous soit parvenu, sans doute le plus beau et le plus complexe. Il est daté des dernières décennies de la période de la conquête espagnole et est probablement l’œuvre de plusieurs scribes. On distingue très bien les chiffres sur ces pages décrivant un rituel d’offrandes aux Pluies.

© Sächsische Landesbibliothek (Tous droits réservés)

© Sächsische Landesbibliothek (Tous droits réservés)

Nahuas

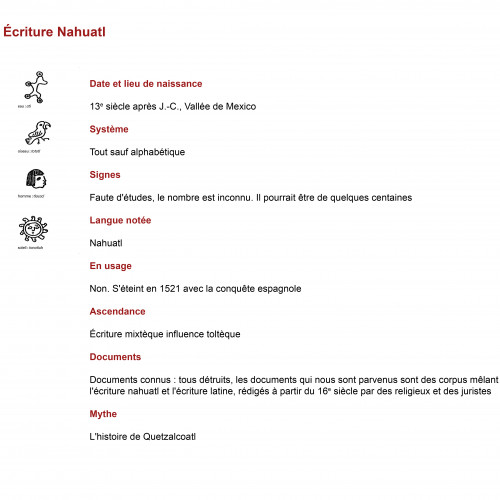

Écriture nahuatl

tzalcoatl

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

À partir du 11e siècle, la civilisation nahua, qui parle la langue nahuatl, investit le plateau mexicain. Parmi les différentes populations qui la composent prennent place les Mexica, plus connu sous le nom d'Aztèques.

Les nahus développent jusqu’à l’arrivée des Espagnols (1519-1521) une écriture pictographique dont le livre peint est le support privilégié. Des liens graphiques (lignes, pointillés, chemins, traces de pas) structurent les textes aztèques qui nous sont parvenus, reliant personnages et pictogrammes (glyphes) ; ils indiquent en même temps les ordres de lecture préférentiels d’une écriture dont les éléments se déploient avec une grande liberté.

Codex Xolotl

Ce codex traite de trois siècles de l’histoire de la cité de Texcoco, voisine de Mexico. Il décrit l’histoire des descendants du souverain Xolotl jusqu’à Nezahualcoyotl (1068-1427). Le codex Xolotl est la seule source connue qui propose une date pour l’introduction de l’écriture en terre nahuatl. Sur la planche IV de ce document, on trouve la première mention d’un écrivain, nommé Coatlitepan, en l’année 4 Acatl, soit en 1275.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Le système d’écriture nahuatl est aujourd’hui encore largement indéchiffré. À mi-chemin entre la simple figuration pictographique, l’idéogramme et le symbole phonétique, l’écriture nahuatl est composée de trois éléments :

- des personnages, facilement identifiables ;

- des compositions symboliques (les glyphes) ;

- des signes arbitraires, liens graphiques ou plastiques, qui relient glyphes et personnages entre eux.

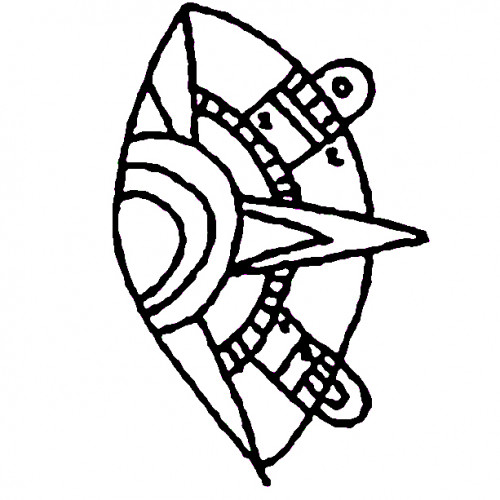

Les glyphes se caractérisent par leur souplesse. Ainsi, l’élément chalchihuitl, « jade », peut prendre des aspects sensiblement différents selon le contexte dans lequel il est employé.

Chalchihuitl, « jade »

Pour transcrire les noms propres, notamment ceux des villes, les Aztèques ont eu recours au rébus à transfert ; par exemple, le nom Coatitlan, signifiant « près des serpents », se transcrit à l’aide du pictogramme désignant le serpent (coatl) auquel on ajoute le pictogramme « dent » (tlan), homonyme de « près de ». Au lecteur de comprendre, d’après le contexte, qu’il ne s’agit pas de la « dent du serpent » mais de la ville « près des serpents ».

L’écriture nahuatl joue sur les deux tableaux du son et du sens. Les deux possibilités d’interprétation, idéographique ou phonétique, sont offertes au lecteur.

Provenance

Cet article provient du site L’aventure des écritures (2002) et a été revu en 2024.

Lien permanent

ark:/12148/mmvhcb0bn6vp