-

Article

ArticleLes écritures égyptiennes

-

Album

AlbumÉgypte, la puissance visuelle de l’écriture

-

Article

ArticleLes écritures égyptiennes : principes et styles

-

Vidéo

VidéoLes écritures égyptiennes

-

Article

ArticleThot, inventeur de l’écriture

-

Article

ArticleLe déchiffrement des hiéroglyphes

-

Personnalité

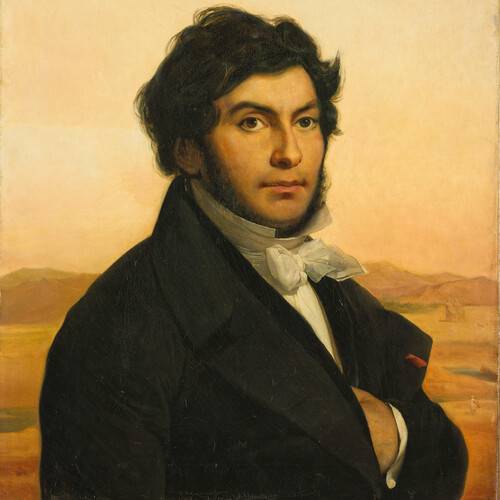

PersonnalitéJean-François Champollion

-

Article

ArticleLe méroïtique expliqué par Claude Rilly

-

Vidéo

VidéoComment Champollion déchiffre les hiéroglyphes

-

Article

ArticleLe méroïtique, langue et écriture de l'antique Nubie

-

Article

ArticleLe papyrus Prisse

Les écritures égyptiennes : principes et styles

Photo (C) Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais / Christian Décamps

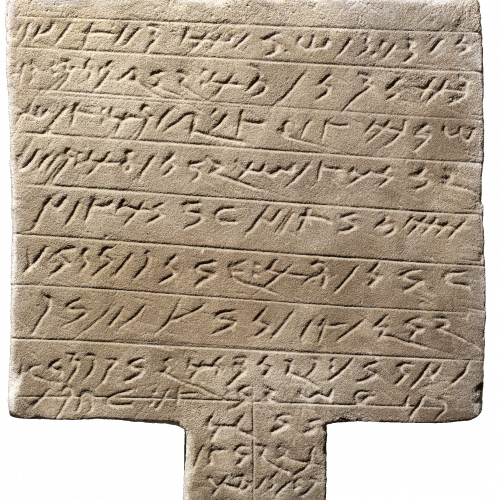

Stèle au nom d’Imenemhat

Les stèles présentent, dans la plupart des cas, une scène récurrente : celle du défunt assis devant une table d’offrande. Elle illustre l’effet concret produit par la formule rituelle qui y est gravée.

La stèle présentée ici montre un dénommé Imenemhat étendant la main vers une table garnie d’aliments et de boissons. Il est représenté selon les conventions du dessin égyptien : le visage de profil avec l’œil vu de face, tout comme le torse, et les jambes de profil. On retrouve ce personnage au registre inférieur, assis en compagnie de sa femme et précédé de sa sœur.

Tout comme les statues, les stèles assurent un support durable au nom, limitant ainsi les risques de tomber dans l’oubli. En outre, par la vertu effective de l’écriture, elles assurent au défunt le bienfait permanent des offrandes souhaitées dans les formules qui y sont gravées.

En plus de la formule funéraire destinée à obtenir des offrandes, la stèle d’Imenemhat comporte un appel aux vivants exhortant le passant à prononcer le nom du mort afin de continuer à faire vivre son souvenir et lui fournir une garantie supplémentaire pour sa survie éternelle.

Photo (C) Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais / Christian Décamps

L’écriture hiéroglyphique est apparue presque en même temps que l’écriture cunéiforme à la fin du 4e millénaire. Elles se sont éteintes à quelques siècles à peine d’intervalle, après n’avoir cessé de se complexifier.

L’Égypte au temps des pharaons

Dans la civilisation égyptienne comme dans la civilisation mésopotamienne, l’écriture semble née d’un besoin pratique. Sur les bords du Nil comme auprès du Tigre et de l’Euphrate, l’écriture, au service d’un pouvoir politique et religieux fortement centralisé, s’est développée aussi comme un instrument de culture et de pensée. Ces deux écritures ont utilisé assez vite un système de notation mixte, idéographique et phonographique.

Mais il faut relever entre les deux systèmes une différence essentielle.

Si l’écriture cunéiforme a évolué de manière spectaculaire vers l’abstraction, l’écriture hiéroglyphique, en revanche, au cours de trois millénaires et demi d’histoire, a conservé un caractère figuratif et esthétique ; à l’époque ptolémaïque, le nombre des signes a augmenté afin d’accroître le pouvoir expressif de l’image qu’ils véhiculent. La notation phonétique n’a ainsi jamais supprimé la notation idéographique, elle l’a complétée.

Principes de l’écriture égyptienne

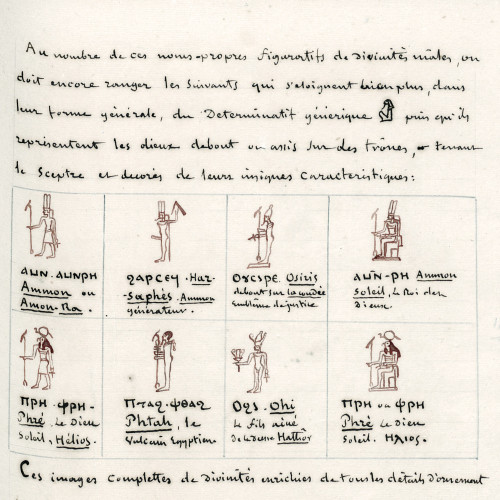

Trois types d'éléments coexistent dans l'écriture égyptienne

- des signes logographiques, parmi lesquels figurent les idéogrammes qui signifient ce que les signes représentent. Par exemple, le signe du soleil signifie par extension « clarté », « jour ».

- des signes phonétiques : ils ne retiennent du signe que sa valeur de son, voire seulement sa première lettre, nécessairement une consonne, l’écriture égyptienne ne notant pas les voyelles. Ils notent un son par l’image d’une chose qui se prononce à peu près de la même manière.

- des déterminatifs, qui, par exemple, indiquent l’idée du mouvement ; ils précisent dans quelle catégorie d’objets ou de concepts il faut classer le mot écrit à l’aide des signes phonétiques.

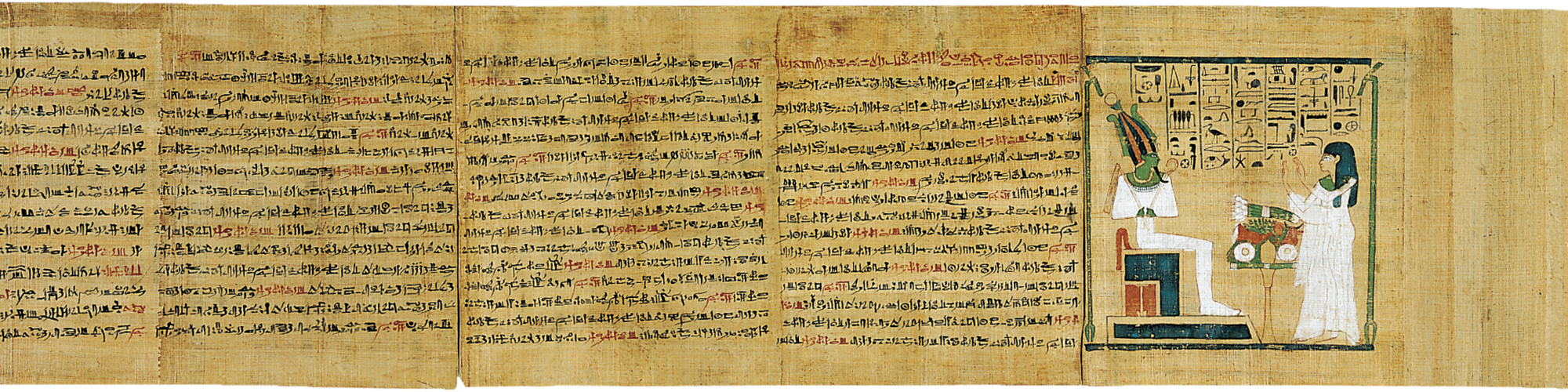

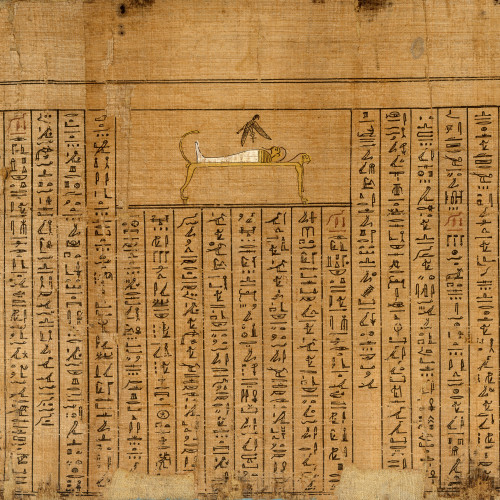

Abrégé du Livre des morts

Djed-Khonsou-iou-es-ankh

La page émerge ici comme une unité physique de format constant (le feuillet), dont les bordures sont bien visibles. Mais l’assemblage de ces feuillets fait du rouleau une seule page continue, " mémoire " graphique d’un moment de la parole.

© photo RMN / René-Gabriel Ojéda

© photo RMN / René-Gabriel Ojéda

Les mêmes signes peuvent successivement être utilisés dans chacune de ces valeurs. Ils ne s’excluent pas, mais se complètent.

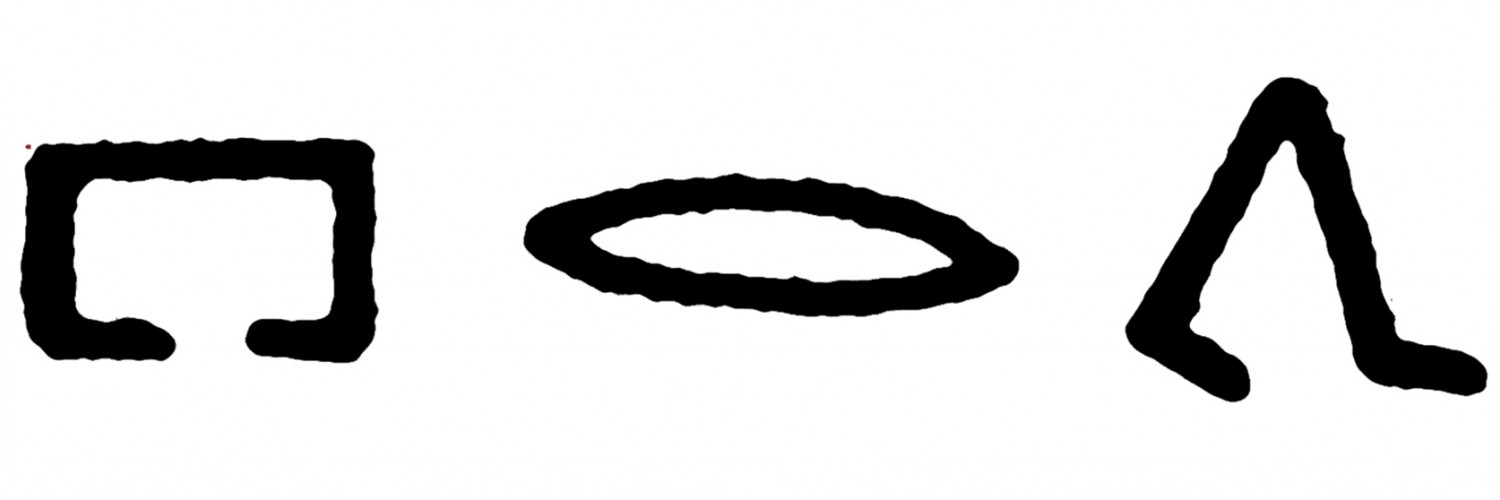

Phonogrammes

Le système d’écriture hiéroglyphique utilise, à côté des logogrammes ou idéogrammes et des déterminatifs, une palette de phonogrammes dont une série de vingt-quatre signes, équivalents égyptiens de nos consonnes, constituant ce qu’on a désigné par « alphabet égyptien ». Leur combinaison aurait été en principe suffisante pour tout écrire, mais les Égyptiens ne se sont pas souciés d’exploiter ce système. Ils ont donc utilisé ces signes phonétiques pour préciser la valeur phonétique de signes graphiquement plus complexes :

Sortir

Par exemple, le signe « maison » se prononce PR et entre dans l’écriture du mot qui signifie « maison ». Mais le signe est aussi employé dans l’écriture du verbe signifiant « sortir » avec la valeur phonétique PR. Quand le signe « maison » est utilisé pour sa valeur idéographique première, il est suivi par un trait vertical. Quand il est employé pour sa valeur de son, il est doublement complété : par un complément phonétique, signe de la « bouche », ayant, ici, la valeur de la consonne R et confirmant que le signe est à lire à partir de sa valeur phonétique PR, et par un déterminatif exprimant l’idée du mouvement et indiquant que le groupe ainsi formé prend le sens de « sortir ».

La parole créatrice

Semelles votives

Fabriquée à partir de débris de papyrus, cette paire de sandales porte une inscription en caractères hiéroglyphiques : « Que tes ennemis soient foulés par tes sandales. ».

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Si l’écriture égyptienne n’a jamais renoncé à la représentation des choses et des êtres, c’est parce que les Égyptiens croyaient à l’efficacité magique des hiéroglyphes ; ils pensaient qu’ils pouvaient faire vivre pour l’éternité ce qu’ils écrivaient, aussi sûrement que par la parole créatrice. Ainsi le nom d’un homme inscrit en caractères hiéroglyphiques contenait-il son identité ; détruire ces caractères, c’était réduire cet homme à néant. On attribuait aux figures d’êtres animés de certaines inscriptions le pouvoir de nuire et de mener une vie indépendante ou de se retourner contre le bénéficiaire des textes. C’est pourquoi il arrivait que les têtes des serpents soient délibérément omises ou le corps des oiseaux tronqué... Mais d’autres hiéroglyphes étaient supposés bénéfiques, ils servaient d’amulettes protectrices à leurs propriétaires. L’écriture n’était donc pas seulement pour les Égyptiens un simple outil de communication linguistique.

Accès restreint à la lecture

Un scribe au travail

Le scribe est assis devant son bureau, sans doute un bureau d’enregistrement lié à un domaine, comme l’indique l’inscription.

Il est représenté dans une des positions usuelles des scribes : un genou fléchi qui sert habituellement de support au papyrus, mais, ici, le document repose sur l’avant-bras gauche. Au-dessus de son oreille, deux pinceaux sont placés en réserve ; devant lui se trouve son matériel. Le récipient à deux godets comporte des pastilles d’encre de couleurs différentes que le scribe délaie avec de l’eau contenue dans le vase qui lui sert de support. Des rouleaux de papyrus de différents formats sont noués en faisceaux et posés sur un meuble bas ou une boîte.

Photo (C) RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Daniel Lébée

Photo (C) RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Daniel Lébée

Toutefois, si l’écriture a joué un rôle immense dans la vie de l’Égypte ancienne, il semble établi qu’un nombre restreint d’individus avait accès à la lecture des textes et à la pratique de l’écriture. Selon des estimations récentes, moins de 1 % de la population aurait été alphabétisée au cours du règne des pharaons. Aussi le fait de savoir lire et écrire conférait-il un statut envié et pouvait-il conduire aux charges les plus élevées.

La fonction de scribe était une place recherchée mais difficile à atteindre.

Les styles d’écriture égyptienne

À la suite de l’écriture hiéroglyphique à caractère monumental, le plus souvent gravée en creux ou en relief sur des matières dures, les Égyptiens ont développé deux styles d’écritures cursives mieux adaptées aux matières plus fragiles : le hiératique et le démotique.

Livre des morts de Padiamonnebnésouttaouy

Exemplaire hiéroglyphique d’une partie du Livre des morts.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

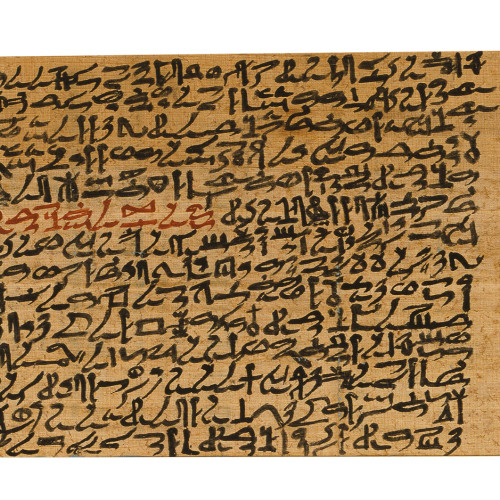

L’écriture hiératique

L’écriture hiératique aux signes simplifiés permet une reproduction rapide. C’est l’écriture de l’administration et des transactions commerciales, mais elle sert aussi à noter les textes littéraires, scientifiques et religieux. Sur papyrus ou sur ostraca, elle est tracée à l’encre noire (ou rouge, pour souligner un passage, le début d’un texte ou un total numérique) avec un pinceau fait d’une tige de papyrus.

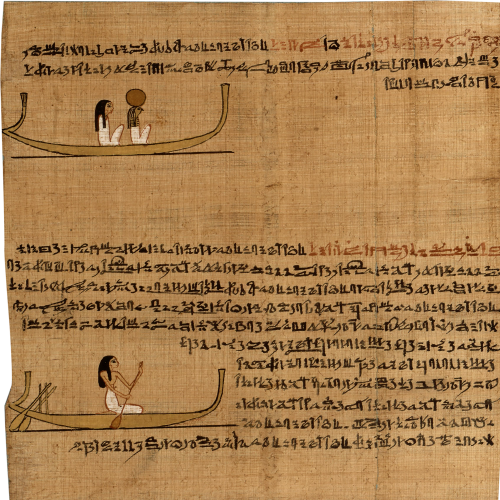

Livre des morts

Les Égyptiens ont développé deux styles d’écritures cursives : l’écriture hiératique et l’écriture démotique. L’écriture hiératique, aux signes simplifiés, permet une reproduction rapide.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

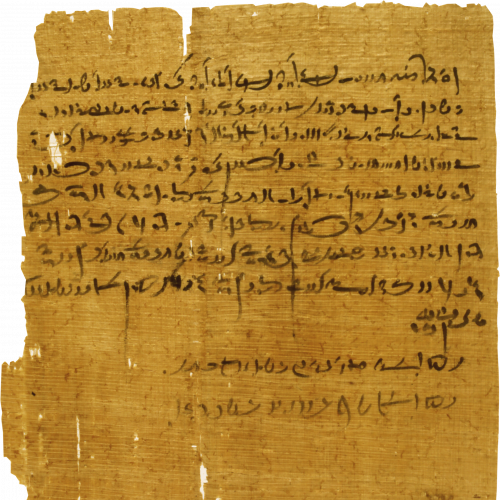

L’écriture démotique

L’écriture démotique devient, à partir du 7e siècle av. J.-C., l’écriture officielle. C’est la seule écriture égyptienne à connaître une large utilisation dans la vie quotidienne ( « démotique », du grec demotika, « écriture populaire » ). Très cursive, riche en ligatures et abréviations, elle a perdu tout aspect figuratif.

Dans aucun de ces styles n’existent de capitales, de ponctuation, de coupure entre les mots.

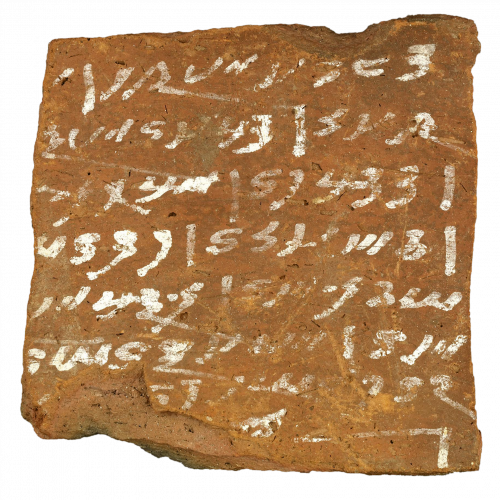

Compte rendu d’un acte officiel du règne de Ramses II

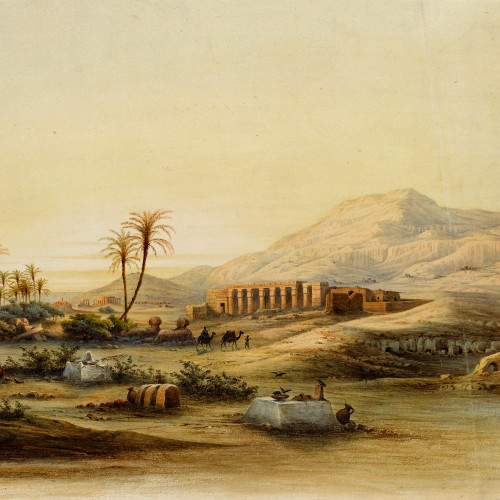

Ce caillou portant des inscriptions à l’encre est l’un des très nombreux témoignages écrits livrés par la rive gauche de Thèbes, l’actuelle Louxor, en Égypte. Moins onéreux que le papyrus, dont les livraisons faisaient l’objet d’un contrôle, des débris de vases ou de simples éclats de pierre étaient utilisés comme supports d’écriture.

On les désigne sous le terme d’ostraca (au singulier ostracon, du grec ostrakon, « coquille »). Des milliers de pièces de ce type ont été découvertes lors des fouilles archéologiques. Elles sont les témoins privilégiés à partir desquels on peut reconstituer le quotidien de l’Égypte pharaonique car ils étaient d’usage courant pour rédiger lettres, documents administratifs, listes et comptes. De fait, ils sont écrits à l’aide des écritures cursives égyptiennes : hiératique et démotique.

Le présent ostracon porte un court texte en hiératique. Il est daté du vingt-troisième jour du troisième mois de la saison de l’inondation, en l’an 53 du règne de Ramsès II. Il mentionne deux des nombreux fils du roi : Séthi, dont la mère est la reine Néfertari, propriétaire de la magnifique tombe peinte de la Vallée des Reines, et l’un de ses frères, Séthiherkhepechef. Il s’agirait du compte rendu laconique d’un acte accompli par les deux princes, en présence de responsables de l’administration de la nécropole thébaine, probablement en rapport avec des tombes royales.

Photo (C) Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais / Georges Poncet

Photo (C) Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais / Georges Poncet

Écriture démotique égyptienne précoce

Dès la fin du Nouvel Empire (vers 1000 av. J.-C.), le fossé entre la cursive plus ou moins soignée des textes littéraires ou religieux et celle, de plus en plus simplifiée, des documents administratifs s’agrandit et bientôt se crée une rupture.

Vers 650 av. J.-C. apparaissent des actes juridiques rédigés en une cursive rapide et ligaturée à laquelle on a donné le nom de « démotique » (écriture "populaire").

Le démotique gagne vite les autres secteurs d’activité civile : il est utilisé pour les lettres, les comptes, les ouvrages scientifiques, la littérature, l’histoire, les décrets royaux (la pierre de Rosette est écrite en grec, hiéroglyphes et démotique) et même pour quelques textes religieux, mais le nombre de ces documents reste toujours inférieur à celui des actes juridiques.

© photo RMN/Hervé Lewandowski

© photo RMN/Hervé Lewandowski

© BnF- Éditions multimédias

Les écritures égyptiennes

Provenance

Cet article provient du site L’aventure des écritures (2002).

Lien permanent

ark:/12148/mmkzgg7dvkknq